Ses proches le présentent comme "le plus ancien prisonnier politique en France et en Europe".

Georges Ibrahim Abdallah, 73 ans, entame sa 40ᵉ année de détention au centre pénitentiaire de Lannemezan (Hautes-Pyrénées).

"Il ne désespère pas de retrouver un jour son pays", témoigne Suzanne, membre de son Comité de soutien depuis 20 ans. Ce pays, c’est le Liban où il a cofondé l’organisation marxiste des Fractions armées révolutionnaires libanaises (FARL).

En juin 1982, il prend les armes après l’invasion du Liban par Israël.

"Cette organisation considère qu’il faut mener des actions armées à l’étranger contre Israël et son soutien, les États-Unis", explique le journaliste spécialiste du Proche-Orient Alain Gresh, auteur notamment de De quoi la Palestine est-elle le nom ? (Les liens qui libèrent, 2010).

Les FARL vont notamment revendiquer l’assassinat de l’attaché militaire à l’ambassade des États-Unis à Paris, Charles Ray, le 18 janvier 1982, et celui du deuxième conseiller à l’ambassade d’Israël, Yacov Barsimentov, le 3 avril suivant. Des armes qui changent la donne Le 24 octobre 1984, Georges Ibrahim Abdallah est arrêté à Lyon en possession d’un vrai-faux passeport.

Il n’est pas encore soupçonné d’avoir un lien avec les assassinats de Ray et Barsimentov.

Il sera alors question de le libérer plus tôt que prévu, car en avril 1985, le Français Gilles Sidney Peyrolles (le fils de l’écrivain Gilles Perrault), directeur du centre culturel à Tripoli (au nord du Liban), est enlevé par les FARL.

Le directeur de la DST (Direction de la surveillance du territoire), Yves Bonnet, va conclure un accord avec les services algériens qui sont proches des FARL.

"Le deal, c’était la libération de Gilles Sydney Peyroles contre celle de George Ibrahim Abdallah", raconte-t-il. Mais au moment où les FARL libèrent Peyrolles, les enquêteurs découvrent des armes, et notamment le pistolet qui a tué l’attaché militaire américain et le diplomate israélien dans un studio de la rue Lacroix, dans le 17ᵉ arrondissement de Paris, qui a été occupé un moment par Georges Ibrahim Abdallah.

L’échange mis sur pied par le patron de la DST est alors compromis.

"J’avais imaginé expulser en urgence Georges Ibrahim Abdallah avant que des poursuites judiciaires ne soient engagées contre lui, reconnaît Yves Bonnet.

J’étais très embarrassé.

Je m’étais engagé auprès des Algériens, or la France n’a pas tenu sa parole.

Mais j’ai rapidement compris que le deal ne tenait plus." Abdallah reste donc incarcéré. Les Américains entrent en scène Le 10 juillet 1986, il est condamné à quatre ans de prison pour passeports falsifiés, association de malfaiteurs, détention d’armes et d’explosif.

Dès lors, les États-Unis décident de s’impliquer dans la procédure judiciaire.

Après avoir pointé "la légèreté" de la condamnation, le porte-parole de l’ambassade des États-Unis déclare espérer "qu’Abdallah, qui ne fait pas mystère de ses intentions violentes à l’égard des Américains, et qui est associé à un groupe qui a tué ou essayé de tuer plusieurs diplomates américains, purgera la totalité de sa peine". Me Georges Kiejman, avocat des États-Unis au procès de Georges Ibrahim Abdallah, quitte le Palais de Justice de Paris, le 28 février 1987, après le verdict.

(DOMINIQUE FAGET, MICHEL GANGNE / AFP) Fait rare : les États-Unis vont se constituer partie civile.

Ils prennent comme avocat un proche du président François Mitterrand, Georges Kiejman.

Et Washington suit de près l’enquête menée par le juge antiterroriste Gilles Boulouque.

"Je lui ai proposé l’appui du gouvernement américain", témoigne aujourd’hui Steve Kashkett, chargé à l’époque de la lutte anti-terroriste à l’ambassade américaine à Paris et qui s’exprime pour la première fois dans cette affaire.

"Le juge Boulouque m’a confié qu’il subissait des pressions pour qu’il rende un non-lieu.

Les autorités françaises hésitaient à poursuivre Abdallah, car elles pensaient qu’il serait préférable de ne pas garder en prison un terroriste comme lui." Selon le journaliste du Point, Jean Lesieur, à l’été 1986, un émissaire de la DGSE, le renseignement extérieur français, est envoyé à Washington pour y rencontrer de hauts responsables américains, dont le patron de la CIA (Central Intelligence Agency), avec la bénédiction du ministre français de l’Intérieur Charles Pasqua.

"Cet émissaire va plaider la cause de ceux qui pensent qu’il faut laisser partir Abdallah, explique le journaliste.

Mais il se heurte à un mur." "Les Américains sont furieux parce que Charles Ray, qui a été abattu par les FARL, est un militaire, ajoute Patrice de Méritens, ancien journaliste à France Inter et au Figaro Magazine, coauteur du livre Les masques du terrorisme (Éditions n°1-Fixot, 1991).

Il est donc lié aux services spéciaux et à la CIA." En juillet 1986, le patron de la CIA, William Casey, un proche du président américain Ronald Reagan, vient en personne à Paris.

Il dîne avec le ministre français délégué à la Sécurité, Robert Pandraud, alors bras droit de Charles Pasqua.

L’affaire Abdallah s’invite dans la conversation.

"William Casey se fait menaçant, raconte Patrice de Méritens.

Il brandit sa fourchette face à Pandraud et lui dit : 'Si jamais la France ne condamne pas Abdallah à la perpétuité, ça va mal se passer entre nos deux pays, il y aura une rupture diplomatique.

Ce sera un énorme scandale.' Pandraud laisse passer l’orage, puis lui répond froidement : 'On va faire plus simple.

Nous allons libérer Abdallah et l’envoyer au Moyen-Orient.

On vous donne ensuite son adresse, vous le liquidez et on n’en parle plus !'" Robert Pandraud (G), ministre délégué à la sécurité et Charles Pasqua (D), ministre de l'Intérieur, à une cérémonie au ministère, le 25 mars 1986.

(DANIEL JANIN / AFP) Ces pressions américaines sur la France apparaissent notamment dans ce document déclassifié de la CIA (pages 29 à 32) de novembre 1986 que la cellule investigation de Radio France a pu consulter : "Les FARL pourraient commencer à attaquer les intérêts américains en raison de la frustration causée par le rôle joué par les États-Unis dans le maintien d’Abdallah en prison, peut-on lire dans ce document qui mentionne 'les pressions exercées par le gouvernement américain pour qu’Abdallah ne soit pas libéré'." Un "plantage" journalistique Début 1987, Georges Ibrahim Abdallah est finalement renvoyé devant une cour d’assises spéciale composée exclusivement de magistrats.

Outre l’assassinat de l’Américain Charles Ray et de l’Israélien Yacov Barsimentov, il est également soupçonné de complicité dans la tentative d’assassinat du consul des États-Unis à Strasbourg, Robert Onan Homme, le 26 mars 1984. Le procès se va se dérouler dans un climat pesant, car une campagne d’attentats a, peu de temps avant, visé Paris de décembre 1985 à septembre 1986, tandis que plusieurs otages français (diplomates, journalistes…) sont retenus au Liban.

Un Comité de solidarité avec les prisonniers politiques arabes et du Proche-Orient (CSPPA), qui revendique ces attentats, réclame alors la libération de plusieurs détenus en France, dont Georges Ibrahim Abdallah.

Les enquêteurs le soupçonnent donc d’être l’un des commanditaires de ces attentats.

Certains témoins affirment également avoir vu les frères de Georges Ibrahim Abdallah sur les lieux de celui de la rue de Rennes, à Paris, le plus meurtrier (7 morts et 55 blessés).

La majeure partie de la presse relaye ces accusations. Coupures de presse de journaux datant de 1985 et 1986 accusant faussement Abdallah d’être responsable de la vague d’attentats.

(Archives diverses – Cellule investigation de Radio France) Le portrait des frères Abdallah est alors placardé sur les murs de France.

Une récompense d’un million de francs est promise contre leur arrestation.

"C’est dans l’entourage d’Abdallah, condamné à quatre ans de prison à Lyon, que cherche aujourd’hui la police.

Le seul moyen semble-t-il d’arrêter la vague d’attentats sanglants", peut-on entendre en septembre 1986 dans un reportage diffusé dans le journal télévisé d’Antenne 2.

Le journal Le Monde évoque pour sa part un "chantage aux attentats des Fractions armées révolutionnaires libanaises".

Dans un article publié le 30 octobre 1986, Georges Marion et Edwy Plenel écrivent que "le gouvernement français parie sur la Syrie et l’Algérie pour empêcher une reprise des attentats" par "le clan Abdallah". La Une du journal Le Monde du 30 octobre 1986, "Par l'intermédiaire de la Syrie et de l'Algérie, le gouvernement aurait obtenu une trêve avec le clan Abdallah".

(Journal Le Monde – archives) Pourtant, lorsqu’il est entendu à la prison de la Santé, Georges Ibrahim Abdallah dément.

"Il nous a expliqué qu’il se considérait comme un révolutionnaire dont les ennemis étaient Israël et les États-Unis, mais qu’il ne commettait pas d’attentats aveugles", raconte Jean-François Clair de la DST. "Tout cela ne tenait pas la route", reconnaît aujourd’hui l’ancien député UMP Alain Marsaud qui menait les investigations à l’époque comme juge anti-terroriste.

"Nous sommes partis sur une fausse piste.

Georges Ibrahim Abdallah n’était pas derrière les attentats.

Il s’agissait d’une opération montée par les services iraniens et le Hezbollah." Le journaliste Jean Lesieur confirme : "Juste après l’attentat de la rue de Rennes, le patron de la DST, Bernard Gérard m’a dit que la piste la plus sérieuse menait à des sympathisants pro-iraniens." L’Iran cherche en effet à punir la France qui soutient, par ses ventes d’armes, le régime irakien de Saddam Hussein en guerre contre Téhéran.

Mais surtout, comme l'a démontré la journaliste Dominique Lorentz dans son livre Secret atomique, la bombe iranienne ou la véritable histoire des otages français au Liban (Les Arènes, 2002), le pays veut retrouver son accès à l’usine d’enrichissement d’uranium Eurodif, située dans la Drôme.

Après la chute du Shah et la prise de pouvoir des mollahs en 1979, la France avait suspendu la participation de l’Iran à Eurodif (Jacques Chirac en 1988 puis François Mitterrand en 1991 cèderont d’ailleurs finalement aux exigences de Téhéran). Georges Ibrahim Abdallah n’avait donc rien à voir avec les attentats de Paris, comme le reconnaîtra dans un ouvrage paru en 1996, l’ancien ministre délégué à la Sécurité, Robert Pandraud, (La décennie Mitterrand) : "Je me suis dit qu’au fond, mettre en avant la piste Abdallah ne ferait pas de mal, même si ça ne faisait pas de bien.

En réalité, nous n’avions alors aucune piste." Edwy Plenel reconnaît aujourd’hui que ses écrits relevaient d'"un plantage, en grande largeur".

"Nous avons fait confiance à des sources fiables et sérieuses que j’ai pratiquées par la suite dans d’autres dossiers comme l’affaire Greenpeace ou les Irlandais de Vincennes, explique le journaliste cofondateur de Mediapart.

Il s’agissait de hauts-fonctionnaires à la Direction générale de la police nationale (DGPN) ou à l’Unité de coordination de la lutte anti-terroriste (UCLAT).

Je ne pense pas que ces sources nous ont menti, mais plutôt qu’elles se sont trompées de bonne foi.

Elles peuvent avoir été manipulées sans le savoir." "Un petit chef sans rôle opérationnel" En février 1987, s’ouvre donc le procès Abdallah devant la cour d’assises spéciale de Paris.

"Une partie du gouvernement plaidait pour une forme de compréhension et de modération dans la condamnation, se souvient Alain Marsaud, tandis qu’une autre partie, dont faisait partie le garde des Sceaux Albin Chalandon, souhaitait que la justice passe fermement.

L’ambiance générale considérait alors Abdallah comme l’instigateur des attentats de 1986." Coupures de presse de janvier et février 1987 concernant Georges Ibrahim Abdallah avant son procès devant la cour d’assises spéciale.

(Archives Le Parisien et France Soir) À la barre du tribunal, le numéro 2 de la DST, Raymond Nart, va surprendre la Cour.

Il minimise le rôle de Georges Ibrahim Abdallah qu’il présente comme "un petit chef" sans réel rôle opérationnel.

Agé aujourd’hui de 88 ans, il s’explique pour la première fois sur cette déclaration.

Il affirme qu’il s’appuyait sur l’analyse de ses homologues algériens : "Les services algériens m’ont expliqué que les FARL et Abdallah ne représentaient rien politiquement, que c’était un petit groupe, des communistes pro-palestiniens excités.

Ce qui ne veut pas dire qu’ils n’étaient pas dangereux.

Compte tenu du fait qu’on avait déjà essayé d’échanger Abdallah contre un otage, ma logique était de ne pas empêcher qu’un tel échange puisse se reproduire." Mais sa déclaration rendra fou de rage les Américains.

Selon Le Nouvel Observateur Alvin Adams, numéro 2 de la cellule antiterroriste du département d’État à Washington fait alors le tour des ministères pour menacer : "Si le gouvernement français cherche à protéger Abdallah d’une sentence trop lourde, les relations franco-américaines en souffriront".

"Traiter Abdallah de petit chef était la preuve ultime du manque de volonté du gouvernement français de le poursuivre de manière rigoureuse", nous déclare Steve Kashkett chargé de la lutte anti-terroriste à l’ambassade américaine à l’époque. Un procès très politique Pour renforcer l’accusation contre Abdallah, les services américains veulent notamment comparer l’écriture d’Abdallah avec une lettre de revendication des FARL.

"On a essayé de trouver un expert en graphologie du FBI pour analyser cette écriture, se souvient Steve Kashkett.

Mais il n’était pas possible de conclure dans un temps si court.

Les experts du FBI m’ont dit qu’ils avaient besoin du document original, pas simplement une photocopie.

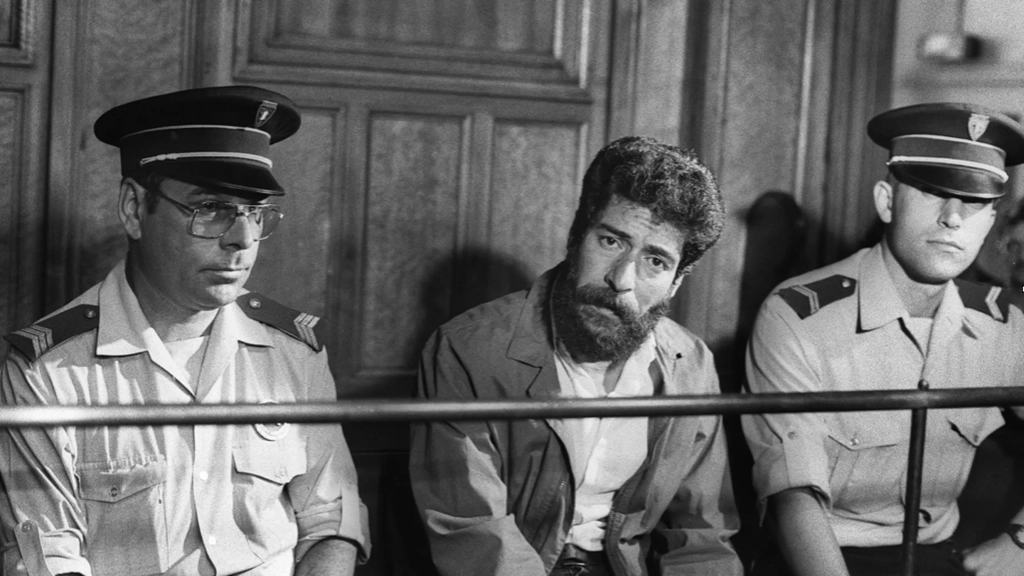

C’était pourtant assez évident qu’il s’agissait de la même écriture." Le tribunal rejettera finalement la désignation d’un expert demandé par l’avocat des États-Unis, Me Georges Kiejman. Autre coup de tonnerre : l’avocat général Pierre Baechlin, "la mort dans l’âme", fait la déclaration suivante à la Cour d’assises spéciale: "Je crois, dans l’intérêt de tous, pouvoir vous demander, vous conjurer, vous supplier, de ne pas prononcer à l’encontre de l’accusé [Georges Ibrahim Abdallah], une peine de réclusion criminelle supérieure à 10 ans." Un témoin de la scène, présent au tribunal ce jour-là, nous raconte aujourd’hui avoir entendu l’avocat général dire à voix basse : "Qu’est-ce qu’il ne faut pas faire pour la France…" Georges Ibrahim Abdallah à la sortie du tribunal lors de son procès à Lyon en 1986.

(ARMEL BRUCELLE / SYGMA via Getty Images) Pourquoi une telle clémence ? "La France ne voulait pas faire de vagues à cause de ses otages au Moyen-Orient", analyse Patrice de Méritens.

Il raconte qu’à la veille de son réquisitoire, Pierre Baechlin aurait été "invité à prendre un whisky par le Procureur général de Paris.

Ce dernier lui explique qu’il risque d’y avoir une nouvelle vague d’attentats s’il requière la perpétuité contre Abdallah.

L’avocat général est traumatisé.

On lui demandait de trahir la justice au nom de la raison d’État." Georges Ibrahim Abdallah sera cependant condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour complicité d’assassinat.

Dans un document déclassifié de la CIA daté du 26 mars 1987 que la cellule investigation de Radio France a pu consulter, les Américains craignent alors des représailles, tout en reconnaissant une nouvelle fois leur rôle actif dans la procédure judiciaire : "Des attaques contre des cibles américaines sont possibles, étant donné que les États-Unis ont joué un rôle majeur dans les pressions exercées en faveur du procès d'Abdallah." "L’agent noir" Un mois après le verdict, la publication d’un livre-choc (coécrit avec le journaliste Laurent Gally) L’agent noir.

Une taupe dans l’affaire Abdallah (Robert Laffont, 1987), fait sensation.

Le premier avocat de Georges Ibrahim Abdallah, Jean-Paul Mazurier y révèle qu’il a joué un double jeu, en travaillant pour les services secrets français tout en défendant son client.

"Je reconnais aujourd’hui devant vous que j’ai les mains sales, que j’ai fait un sale boulot, mais il fallait le faire", lâche l’avocat espion sur le plateau de l’émission Apostrophes de Bernard Pivot, (voir extrait à 1'41) sur Antenne 2, le 6 mars 1987. Il raconte avoir pris contact avec un magistrat pour l’alerter sur des projets d’attentats organisés par les FARL, puis être devenu un informateur de la DST (lui pense alors dans un premier temps renseigner la DGSE).

"C’est bien nous qui le manipulions, nous confirme l’ancien responsable du renseignement intérieur Jean-François Clair.

Cela nous a beaucoup servi pour mieux connaitre l’organisation des FARL et aboutir à certaines interpellations à l’étranger.

C’est tellement rare d’avoir un avocat qui contacte un service de sécurité et qui travaille pour lui." Pour l’ancien président de la Ligue des droits de l’Homme, Patrick Baudouin, cette révélation aurait mérité une révision du procès Abdallah.

"Le droit au respect du procès équitable a été piétiné", s’insurge-t-il.

En 1987 cependant, "on ne pouvait pas faire appel d’un verdict aux assises, regrette l’actuel avocat d’Abdallah, Jean-Louis Chalanset.

Une demande de révision de l’arrêt de la cour d’assises aurait dû être tentée auprès de la Cour de cassation", ajoute-t-il.

Mais l’avocat d’Abdallah à l’époque, Jacques Vergès, ne l’a pas fait. Les confessions de l’avocat barbouze Radié du barreau de Paris par le Conseil de l’Ordre des avocats (qui l’a malgré tout relaxé du chef d’accusation de violation du secret professionnel), Jean-Paul Mazurier a finalement été interdit d’exercer sa profession pendant trois ans (sanction réduite par la Cour d’appel), avant de disparaître de l’espace public.

La cellule investigation de Radio France l’a retrouvé, quelque part en France.

Et il a accepté pour la première fois de revenir sur les coulisses de cette histoire.

"Je ne suis pas fier de ce que j’ai fait, mais j’aurais honte de ne pas l’avoir fait, nous dit-il.

Toutes les informations que je donnais étaient destinées à éviter des attentats, des prises d’otages ou des détournements d’avions." L'avocat espion Jean-Paul Mazurier sur le plateau de l'émission "Apostrophes" à Paris le 6 mars 1987, France.

(Raphael GAILLARDE/Gamma-Rapho via Getty Images) De son passage à l’émission d’Apostrophes de Bernard Pivot, celui qui se qualifie de "franc-tireur tourmenté" dit aujourd’hui : "Tout le monde m’a pris pour un fou.

Comment quelqu’un peut prendre le risque de révéler tout ça ? Dès le lendemain de l’émission, on était en train de rédiger ma nécrologie.

Mais je craignais plus une élimination de la DST que des représailles terroristes." S’il s’est dénoncé publiquement, c’est qu’il souhaitait se protéger, affirme-t-il, car son nom figurait dans une note de la DST transmise à des journalistes.

"Non seulement l’État m’a lâché, mais il m’a trahi, regrette l’ancien avocat.

Dans n’importe quel pays civilisé, lorsqu’un agent est grillé, on change son identité, on l’exfiltre et on assure sa survie.

J’ai écrit ce livre pour sauver ma peau." La suite de son parcours a été une succession de désillusions professionnelles : "Lorsque ma mère est morte en 2022, je n’avais pas le premier centime pour payer ses obsèques.

La seule chose dont j’ai bénéficié de l’État, c’est un chèque énergie.

Georges Ibrahim Abdallah a été condamné à la perpétuité.

Moi j’ai été condamné à une mort sociale.

Ma candidature pour être professeur dans un lycée professionnel a été rejetée.

Même chose dans le privé.

J’ai postulé pour travailler à l’Ofpra (Office français de protection des réfugiés et apatrides).

Ma candidature a été acceptée avec enthousiasme.

Puis la réponse est tombée : on ne peut pas vous prendre à cause de votre passé." En prison jusqu’à sa mort Avec le temps, Jean-Paul Mazurier, s’est forgé une conviction sur le cas Abdallah : "Nous nous sommes courbés devant les États-Unis qui se sont opposés à sa libération", regrette-t-il.

Selon des câbles diplomatiques révélés par Wikileaks, les États-Unis ont en effet tenté à plusieurs reprises de faire pression sur les autorités françaises pour qu’Abdallah reste en prison.

Dans un document daté du 27 avril 2007, soit juste avant la victoire de Nicolas Sarkozy à la présidentielle, l’ambassadeur américain Craig Roberts Stapleton se réjouit des garanties que lui donne le ministre français de la Justice, Pascal Clément, pour s’opposer à la libération d’Abdallah.

"L’ambassadeur Stapleton a reçu une lettre du directeur de cabinet du ministre français de la Justice l’informant que le procureur général [de Paris] avait donné l’instruction de s’opposer catégoriquement à la demande de libération conditionnelle d’Abdallah, peut-on lire.

L’ambassadeur a répondu en exprimant sa gratitude (…), le soutien du gouvernement français est vital pour notre affaire, notamment parce qu’il peut faire appel en cas de libération conditionnelle d’Abdallah." Interrogé sur la teneur de ce document, l’ancien directeur de cabinet du ministre de la Justice d’alors, Pascal Clément, Jean-Marie Beney, aujourd’hui Procureur général près la Cour d’appel de Montpellier, estime qu’"il s’agissait de répondre à une préoccupation exprimée par les Américains, pas de céder à leurs doléances.

On ne leur a pas donné de garantie, poursuit-il, on leur a dit ce qu’on allait faire.

Il n’y a eu aucune tentative d’ingérence ou de pression.

Avec ou sans message des Américains, la position du Ministère public aurait été la même." Le ministre français de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, avec le ministre de la Justice, Pascal Clément, à l'hôtel Matignon, le 22 décembre 2006 à Paris.

(MEHDI FEDOUACH / AFP) Quelques jours avant ces échanges dévoilés par Wikileaks, le 9 mars 2007, le département d’État américain avait pourtant publié la déclaration suivante : "Le gouvernement des États-Unis exprime sa ferme opposition quant à l’éventualité d’une mise en liberté conditionnelle de Georges Ibrahim Abdallah.

(…) L’absence de remords sincère de la part d’Abdallah nous laisse penser qu’il puisse vouloir se venger de la France et des États-Unis ou qu’il commette une nouvelle fois des actes terroristes en vue d’atteindre ses objectifs." Cette position n’a d’ailleurs jamais varié, y compris sous l’administration de Barack Obama (2009-2017), comme l’a constaté le journaliste Jean Lesieur : "Une source au département d’État américain m’a expliqué qu’Abdallah devait rester en prison jusqu’à sa mort, dit-il.

De Ronald Reagan jusqu’à Joe Biden, toutes les administrations se sont arrangées pour faire en sorte qu’Abdallah reste en prison." Quand Hillary Clinton écrit à Laurent Fabius Le 19 novembre 2003, un premier feu vert est cependant donné par la justice française à une libération d’Abdallah.

La juridiction régionale de la liberté conditionnelle de Pau accepte sa mise en liberté, mais le parquet fait appel à la demande du garde des Sceaux, Dominique Perben.

Et le 16 janvier 2004, la Cour d’appel de Paris casse la décision.

En janvier 2013, le tribunal d’application des peines de Paris accorde un nouveau feu vert à sa libération.

Cette décision est confirmée, cette fois-ci, par la Cour d’appel.

La famille d’Abdallah et ses proches s’apprêtent à l’accueillir au Liban.

"Nous sommes préoccupés par cette libération, déclare alors la porte-parole du département d’État américain, le 11 janvier 2013.

Nous estimons qu’il ne devrait pas être libéré, et nous poursuivons notre collaboration avec le gouvernement français dans ce sens." Le même jour, selon un document publié par Wikileaks la secrétaire d’État américaine, Hillary Clinton, envoie ce message au ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius : "Bien que le gouvernement français ne soit pas légalement autorisé à annuler la décision de la Cour d’appel, nous espérons que les autorités françaises pourront trouver une autre base pour contester la légalité de la décision", écrit-elle.

Pour qu’Abdallah soit formellement libéré, il faut en effet que le ministre de l’Intérieur prenne un arrêté d’expulsion.

Or cet arrêté ne sera jamais pris par le ministre en poste à l’époque, Manuel Valls, ni pas ses successeurs. Laurent Fabius et Hillary Clinton photographiés dans la foulée d'une réunion au Palais de l'Élysée à Paris, le 6 juillet 2012.

(BERTRAND GUAY / AFP) Contacté, Laurent Fabius dit "ne plus se souvenir" de ce message d’Hillary Clinton.

François Hollande, alors président de la République, explique que cette décision "a été prise sur des considérations purement intérieures, au regard de la lutte contre le terrorisme". "Nous avons évoqué ce dossier avec Laurent Fabius et le chef de l’État, se souvient pour sa part Manuel Valls, mais il n’y a pas eu de pression des Américains." L’ancien ministre de l’Intérieur puis Premier ministre reconnaît l’existence d’"une préoccupation transmise par les Américains", mais "qui n’a pas été décisive" assure-t-il, dans sa décision : "J’ai considéré qu’en raison des crimes qui étaient imputés à cet individu et à son passé, notre responsabilité était de faire en sorte qu’il reste en prison.

Il n’avait exprimé aucune repentance par rapport à ses actes, et restait un militant actif malgré les années de prison.

Par ailleurs, nous étions dans un contexte marqué par la menace terroriste, avec la guerre en Syrie." En 2015, l’ancien député UMP Alain Marsaud se souvient d’avoir interpellé Manuel Valls, alors Premier ministre, sur le sujet : "Je lui ai demandé les raisons pour lesquelles Georges Ibrahim Abdallah était toujours en détention.

Manuel Valls m’a laissé entendre qu’il y avait des pressions extérieures très fortes, mais sans préciser de qui.

Je pense que ça venait des Américains." Un épisode dont Manuel Valls dit ne plus se souvenir. D’étranges notes de la DST Un autre élément a sans doute joué dans le maintien en détention d’Abdallah.

Le 15 février 2012, Yves Bonnet, l’ancien directeur général de la DST, désormais favorable à la libération d’Abdallah, est entendu par le juge d’application des peines qui doit décider de son sort.

Le juge présente à l’ex-patron du renseignement intérieur un document de la DST.

"Cette note explique que Georges Ibrahim Abdallah s’est converti à l’islam, qu’il fait du prosélytisme islamique, et que par conséquent son maintien en détention s’explique, sinon se justifie, témoigne Yves Bonnet.

Cela m’a coupé tous mes effets.

J’étais douché." Cette note datée du 31 mai 2005, que nous avons pu consulter (lire le verbatim de la note), stipule effectivement : "L’intéressé tout au long de sa détention a maintenu et développé un réseau relationnel avec des détenus d’extrême-gauche (ex-Action Directe, Brigade Rouge), mais également avec des éléments radicaux maghrébins." La note a été rédigée par le sous-directeur de la lutte contre le terrorisme et du monde arabo-musulman à la DST, Patrick Calvar.

On peut encore y lire : "Converti à l’Islam, son discours mêle aujourd’hui anti-impérialisme, antisionisme, mais au nom de l’Islam et non plus au nom de la lutte contre les pays capitalistes oppresseurs.

Les groupes islamistes fondamentalistes demandent actuellement au Liban la libération de Georges [Ibrahim] Abdallah." Une note au contenu similaire, expliquant également qu’en cas de libération, Abdallah "sera probablement fêté comme un héros" au Liban (soulevant "de vives protestations" des États-Unis et d’Israël) sera rédigée par le directeur de la surveillance du territoire, Pierre de Bousquet de Florian, le 26 mars 2007 (lire le verbatim de la note). Drapeaux à l'effigie de Georges I.

Abdallah lors d'une manifestation pour sa libération devant la prison de Lannemezan où il est incarcéré, le 6 avril 2024.

(Antoine Berlioz / Hans Lucas via AFP) "Ces notes sont des mensonges éhontés", estime l’avocat d’Abdallah, Jean-Louis Chalanset.

"Il ne s’est jamais converti à l’Islam.

Abdallah est un marxiste complètement athée.

En détention, les islamistes n’ont d’ailleurs cessé de l’insulter en le traitant d’incroyant ! Pendant une dizaine d’années, la DST a menti pour tenter de discréditer sa lutte." La doyenne de son comité de soutien, Suzanne, qui rencontre Georges Ibrahim Abdallah en détention depuis 20 ans, assure : "Il n’a jamais été question qu’il se convertisse à l’Islam, et n’a aucun lien religieux avec qui que ce soit.

Ces mensonges datent de l’après 11 septembre 2001.

Les Américains assimilaient facilement les musulmans aux terroristes.

Il était indispensable de salir et d’accentuer la responsabilité de Georges [Ibrahim Abdallah]." L’ancien coordinateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme qui a rédigé la note de 2007, Pierre de Bousquet de Florian, ne fait aujourd’hui aucun commentaire, invoquant le secret de la défense nationale.

Une source proche du renseignement à l’époque conteste "avoir inventé" cette histoire de radicalisation islamiste d’Abdallah, tout en reconnaissant qu’"il fallait trouver une justification au fait qu’on donnait un avis défavorable à la libération d’Abdallah.

Il y avait une forte pression des États-Unis et d’Israël pour qu’il reste en prison." Une dixième demande de libération "Je ne comprends pas les raisons pour lesquelles Abdallah peut encore être détenu, s’étonne aujourd’hui Alain Marsaud.

Selon moi, il ne présente plus de danger pour l’ordre public français.

À son âge, s’il rentrait au Liban, il organiserait sans doute des manifestations avec ses frères, mais ça n’irait guère plus loin." "Pour moi c’est un problème de conscience", affirme de son côté l’ancien directeur général de la DST, Yves Bonnet, ex-député UDF qui a rallié le Rassemblement national (RN).

"Je n’exonère pas du tout Georges Ibrahim Abdallah des crimes auxquels il a participé, mais la durée de la détention ne correspond plus aujourd’hui à rien.

Ce n’est pas digne de la France." En juin 2023, l’avocat d’Abdallah a effectué une dixième demande de libération conditionnelle, sans réponse pour l’instant.

De manière inattendue, dans ses Mémoires (L’homme qui voulait être aimé, avec Vanessa Schneider, Grasset, 2021), le propre avocat des États-Unis Georges Kiejman (mort en mai 2023, à 90 ans), estimait que "Georges Ibrahim Abdallah pourrait être libéré.

J’ai une forme de respect pour lui que je n’avais pas à l’époque", écrit-il. Pour en savoir plus : Dans les oubliettes de la République, une BD-enquête de Pierre Carles et Malo Kerfriden (Delcourt, 2024) Alerter la cellule investigation de Radio France : Pour transmettre une information à la cellule investigation de Radio France de manière anonyme et sécurisée, vous pouvez cliquer sur alerter.radiofrance.fr

Georges Ibrahim Abdallah, 73 ans, entame sa 40ᵉ année de détention au centre pénitentiaire de Lannemezan (Hautes-Pyrénées).

"Il ne désespère pas de retrouver un jour son pays", témoigne Suzanne, membre de son Comité de soutien depuis 20 ans. Ce pays, c’est le Liban où il a cofondé l’organisation marxiste des Fractions armées révolutionnaires libanaises (FARL).

En juin 1982, il prend les armes après l’invasion du Liban par Israël.

"Cette organisation considère qu’il faut mener des actions armées à l’étranger contre Israël et son soutien, les États-Unis", explique le journaliste spécialiste du Proche-Orient Alain Gresh, auteur notamment de De quoi la Palestine est-elle le nom ? (Les liens qui libèrent, 2010).

Les FARL vont notamment revendiquer l’assassinat de l’attaché militaire à l’ambassade des États-Unis à Paris, Charles Ray, le 18 janvier 1982, et celui du deuxième conseiller à l’ambassade d’Israël, Yacov Barsimentov, le 3 avril suivant. Des armes qui changent la donne Le 24 octobre 1984, Georges Ibrahim Abdallah est arrêté à Lyon en possession d’un vrai-faux passeport.

Il n’est pas encore soupçonné d’avoir un lien avec les assassinats de Ray et Barsimentov.

Il sera alors question de le libérer plus tôt que prévu, car en avril 1985, le Français Gilles Sidney Peyrolles (le fils de l’écrivain Gilles Perrault), directeur du centre culturel à Tripoli (au nord du Liban), est enlevé par les FARL.

Le directeur de la DST (Direction de la surveillance du territoire), Yves Bonnet, va conclure un accord avec les services algériens qui sont proches des FARL.

"Le deal, c’était la libération de Gilles Sydney Peyroles contre celle de George Ibrahim Abdallah", raconte-t-il. Mais au moment où les FARL libèrent Peyrolles, les enquêteurs découvrent des armes, et notamment le pistolet qui a tué l’attaché militaire américain et le diplomate israélien dans un studio de la rue Lacroix, dans le 17ᵉ arrondissement de Paris, qui a été occupé un moment par Georges Ibrahim Abdallah.

L’échange mis sur pied par le patron de la DST est alors compromis.

"J’avais imaginé expulser en urgence Georges Ibrahim Abdallah avant que des poursuites judiciaires ne soient engagées contre lui, reconnaît Yves Bonnet.

J’étais très embarrassé.

Je m’étais engagé auprès des Algériens, or la France n’a pas tenu sa parole.

Mais j’ai rapidement compris que le deal ne tenait plus." Abdallah reste donc incarcéré. Les Américains entrent en scène Le 10 juillet 1986, il est condamné à quatre ans de prison pour passeports falsifiés, association de malfaiteurs, détention d’armes et d’explosif.

Dès lors, les États-Unis décident de s’impliquer dans la procédure judiciaire.

Après avoir pointé "la légèreté" de la condamnation, le porte-parole de l’ambassade des États-Unis déclare espérer "qu’Abdallah, qui ne fait pas mystère de ses intentions violentes à l’égard des Américains, et qui est associé à un groupe qui a tué ou essayé de tuer plusieurs diplomates américains, purgera la totalité de sa peine". Me Georges Kiejman, avocat des États-Unis au procès de Georges Ibrahim Abdallah, quitte le Palais de Justice de Paris, le 28 février 1987, après le verdict.

(DOMINIQUE FAGET, MICHEL GANGNE / AFP) Fait rare : les États-Unis vont se constituer partie civile.

Ils prennent comme avocat un proche du président François Mitterrand, Georges Kiejman.

Et Washington suit de près l’enquête menée par le juge antiterroriste Gilles Boulouque.

"Je lui ai proposé l’appui du gouvernement américain", témoigne aujourd’hui Steve Kashkett, chargé à l’époque de la lutte anti-terroriste à l’ambassade américaine à Paris et qui s’exprime pour la première fois dans cette affaire.

"Le juge Boulouque m’a confié qu’il subissait des pressions pour qu’il rende un non-lieu.

Les autorités françaises hésitaient à poursuivre Abdallah, car elles pensaient qu’il serait préférable de ne pas garder en prison un terroriste comme lui." Selon le journaliste du Point, Jean Lesieur, à l’été 1986, un émissaire de la DGSE, le renseignement extérieur français, est envoyé à Washington pour y rencontrer de hauts responsables américains, dont le patron de la CIA (Central Intelligence Agency), avec la bénédiction du ministre français de l’Intérieur Charles Pasqua.

"Cet émissaire va plaider la cause de ceux qui pensent qu’il faut laisser partir Abdallah, explique le journaliste.

Mais il se heurte à un mur." "Les Américains sont furieux parce que Charles Ray, qui a été abattu par les FARL, est un militaire, ajoute Patrice de Méritens, ancien journaliste à France Inter et au Figaro Magazine, coauteur du livre Les masques du terrorisme (Éditions n°1-Fixot, 1991).

Il est donc lié aux services spéciaux et à la CIA." En juillet 1986, le patron de la CIA, William Casey, un proche du président américain Ronald Reagan, vient en personne à Paris.

Il dîne avec le ministre français délégué à la Sécurité, Robert Pandraud, alors bras droit de Charles Pasqua.

L’affaire Abdallah s’invite dans la conversation.

"William Casey se fait menaçant, raconte Patrice de Méritens.

Il brandit sa fourchette face à Pandraud et lui dit : 'Si jamais la France ne condamne pas Abdallah à la perpétuité, ça va mal se passer entre nos deux pays, il y aura une rupture diplomatique.

Ce sera un énorme scandale.' Pandraud laisse passer l’orage, puis lui répond froidement : 'On va faire plus simple.

Nous allons libérer Abdallah et l’envoyer au Moyen-Orient.

On vous donne ensuite son adresse, vous le liquidez et on n’en parle plus !'" Robert Pandraud (G), ministre délégué à la sécurité et Charles Pasqua (D), ministre de l'Intérieur, à une cérémonie au ministère, le 25 mars 1986.

(DANIEL JANIN / AFP) Ces pressions américaines sur la France apparaissent notamment dans ce document déclassifié de la CIA (pages 29 à 32) de novembre 1986 que la cellule investigation de Radio France a pu consulter : "Les FARL pourraient commencer à attaquer les intérêts américains en raison de la frustration causée par le rôle joué par les États-Unis dans le maintien d’Abdallah en prison, peut-on lire dans ce document qui mentionne 'les pressions exercées par le gouvernement américain pour qu’Abdallah ne soit pas libéré'." Un "plantage" journalistique Début 1987, Georges Ibrahim Abdallah est finalement renvoyé devant une cour d’assises spéciale composée exclusivement de magistrats.

Outre l’assassinat de l’Américain Charles Ray et de l’Israélien Yacov Barsimentov, il est également soupçonné de complicité dans la tentative d’assassinat du consul des États-Unis à Strasbourg, Robert Onan Homme, le 26 mars 1984. Le procès se va se dérouler dans un climat pesant, car une campagne d’attentats a, peu de temps avant, visé Paris de décembre 1985 à septembre 1986, tandis que plusieurs otages français (diplomates, journalistes…) sont retenus au Liban.

Un Comité de solidarité avec les prisonniers politiques arabes et du Proche-Orient (CSPPA), qui revendique ces attentats, réclame alors la libération de plusieurs détenus en France, dont Georges Ibrahim Abdallah.

Les enquêteurs le soupçonnent donc d’être l’un des commanditaires de ces attentats.

Certains témoins affirment également avoir vu les frères de Georges Ibrahim Abdallah sur les lieux de celui de la rue de Rennes, à Paris, le plus meurtrier (7 morts et 55 blessés).

La majeure partie de la presse relaye ces accusations. Coupures de presse de journaux datant de 1985 et 1986 accusant faussement Abdallah d’être responsable de la vague d’attentats.

(Archives diverses – Cellule investigation de Radio France) Le portrait des frères Abdallah est alors placardé sur les murs de France.

Une récompense d’un million de francs est promise contre leur arrestation.

"C’est dans l’entourage d’Abdallah, condamné à quatre ans de prison à Lyon, que cherche aujourd’hui la police.

Le seul moyen semble-t-il d’arrêter la vague d’attentats sanglants", peut-on entendre en septembre 1986 dans un reportage diffusé dans le journal télévisé d’Antenne 2.

Le journal Le Monde évoque pour sa part un "chantage aux attentats des Fractions armées révolutionnaires libanaises".

Dans un article publié le 30 octobre 1986, Georges Marion et Edwy Plenel écrivent que "le gouvernement français parie sur la Syrie et l’Algérie pour empêcher une reprise des attentats" par "le clan Abdallah". La Une du journal Le Monde du 30 octobre 1986, "Par l'intermédiaire de la Syrie et de l'Algérie, le gouvernement aurait obtenu une trêve avec le clan Abdallah".

(Journal Le Monde – archives) Pourtant, lorsqu’il est entendu à la prison de la Santé, Georges Ibrahim Abdallah dément.

"Il nous a expliqué qu’il se considérait comme un révolutionnaire dont les ennemis étaient Israël et les États-Unis, mais qu’il ne commettait pas d’attentats aveugles", raconte Jean-François Clair de la DST. "Tout cela ne tenait pas la route", reconnaît aujourd’hui l’ancien député UMP Alain Marsaud qui menait les investigations à l’époque comme juge anti-terroriste.

"Nous sommes partis sur une fausse piste.

Georges Ibrahim Abdallah n’était pas derrière les attentats.

Il s’agissait d’une opération montée par les services iraniens et le Hezbollah." Le journaliste Jean Lesieur confirme : "Juste après l’attentat de la rue de Rennes, le patron de la DST, Bernard Gérard m’a dit que la piste la plus sérieuse menait à des sympathisants pro-iraniens." L’Iran cherche en effet à punir la France qui soutient, par ses ventes d’armes, le régime irakien de Saddam Hussein en guerre contre Téhéran.

Mais surtout, comme l'a démontré la journaliste Dominique Lorentz dans son livre Secret atomique, la bombe iranienne ou la véritable histoire des otages français au Liban (Les Arènes, 2002), le pays veut retrouver son accès à l’usine d’enrichissement d’uranium Eurodif, située dans la Drôme.

Après la chute du Shah et la prise de pouvoir des mollahs en 1979, la France avait suspendu la participation de l’Iran à Eurodif (Jacques Chirac en 1988 puis François Mitterrand en 1991 cèderont d’ailleurs finalement aux exigences de Téhéran). Georges Ibrahim Abdallah n’avait donc rien à voir avec les attentats de Paris, comme le reconnaîtra dans un ouvrage paru en 1996, l’ancien ministre délégué à la Sécurité, Robert Pandraud, (La décennie Mitterrand) : "Je me suis dit qu’au fond, mettre en avant la piste Abdallah ne ferait pas de mal, même si ça ne faisait pas de bien.

En réalité, nous n’avions alors aucune piste." Edwy Plenel reconnaît aujourd’hui que ses écrits relevaient d'"un plantage, en grande largeur".

"Nous avons fait confiance à des sources fiables et sérieuses que j’ai pratiquées par la suite dans d’autres dossiers comme l’affaire Greenpeace ou les Irlandais de Vincennes, explique le journaliste cofondateur de Mediapart.

Il s’agissait de hauts-fonctionnaires à la Direction générale de la police nationale (DGPN) ou à l’Unité de coordination de la lutte anti-terroriste (UCLAT).

Je ne pense pas que ces sources nous ont menti, mais plutôt qu’elles se sont trompées de bonne foi.

Elles peuvent avoir été manipulées sans le savoir." "Un petit chef sans rôle opérationnel" En février 1987, s’ouvre donc le procès Abdallah devant la cour d’assises spéciale de Paris.

"Une partie du gouvernement plaidait pour une forme de compréhension et de modération dans la condamnation, se souvient Alain Marsaud, tandis qu’une autre partie, dont faisait partie le garde des Sceaux Albin Chalandon, souhaitait que la justice passe fermement.

L’ambiance générale considérait alors Abdallah comme l’instigateur des attentats de 1986." Coupures de presse de janvier et février 1987 concernant Georges Ibrahim Abdallah avant son procès devant la cour d’assises spéciale.

(Archives Le Parisien et France Soir) À la barre du tribunal, le numéro 2 de la DST, Raymond Nart, va surprendre la Cour.

Il minimise le rôle de Georges Ibrahim Abdallah qu’il présente comme "un petit chef" sans réel rôle opérationnel.

Agé aujourd’hui de 88 ans, il s’explique pour la première fois sur cette déclaration.

Il affirme qu’il s’appuyait sur l’analyse de ses homologues algériens : "Les services algériens m’ont expliqué que les FARL et Abdallah ne représentaient rien politiquement, que c’était un petit groupe, des communistes pro-palestiniens excités.

Ce qui ne veut pas dire qu’ils n’étaient pas dangereux.

Compte tenu du fait qu’on avait déjà essayé d’échanger Abdallah contre un otage, ma logique était de ne pas empêcher qu’un tel échange puisse se reproduire." Mais sa déclaration rendra fou de rage les Américains.

Selon Le Nouvel Observateur Alvin Adams, numéro 2 de la cellule antiterroriste du département d’État à Washington fait alors le tour des ministères pour menacer : "Si le gouvernement français cherche à protéger Abdallah d’une sentence trop lourde, les relations franco-américaines en souffriront".

"Traiter Abdallah de petit chef était la preuve ultime du manque de volonté du gouvernement français de le poursuivre de manière rigoureuse", nous déclare Steve Kashkett chargé de la lutte anti-terroriste à l’ambassade américaine à l’époque. Un procès très politique Pour renforcer l’accusation contre Abdallah, les services américains veulent notamment comparer l’écriture d’Abdallah avec une lettre de revendication des FARL.

"On a essayé de trouver un expert en graphologie du FBI pour analyser cette écriture, se souvient Steve Kashkett.

Mais il n’était pas possible de conclure dans un temps si court.

Les experts du FBI m’ont dit qu’ils avaient besoin du document original, pas simplement une photocopie.

C’était pourtant assez évident qu’il s’agissait de la même écriture." Le tribunal rejettera finalement la désignation d’un expert demandé par l’avocat des États-Unis, Me Georges Kiejman. Autre coup de tonnerre : l’avocat général Pierre Baechlin, "la mort dans l’âme", fait la déclaration suivante à la Cour d’assises spéciale: "Je crois, dans l’intérêt de tous, pouvoir vous demander, vous conjurer, vous supplier, de ne pas prononcer à l’encontre de l’accusé [Georges Ibrahim Abdallah], une peine de réclusion criminelle supérieure à 10 ans." Un témoin de la scène, présent au tribunal ce jour-là, nous raconte aujourd’hui avoir entendu l’avocat général dire à voix basse : "Qu’est-ce qu’il ne faut pas faire pour la France…" Georges Ibrahim Abdallah à la sortie du tribunal lors de son procès à Lyon en 1986.

(ARMEL BRUCELLE / SYGMA via Getty Images) Pourquoi une telle clémence ? "La France ne voulait pas faire de vagues à cause de ses otages au Moyen-Orient", analyse Patrice de Méritens.

Il raconte qu’à la veille de son réquisitoire, Pierre Baechlin aurait été "invité à prendre un whisky par le Procureur général de Paris.

Ce dernier lui explique qu’il risque d’y avoir une nouvelle vague d’attentats s’il requière la perpétuité contre Abdallah.

L’avocat général est traumatisé.

On lui demandait de trahir la justice au nom de la raison d’État." Georges Ibrahim Abdallah sera cependant condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour complicité d’assassinat.

Dans un document déclassifié de la CIA daté du 26 mars 1987 que la cellule investigation de Radio France a pu consulter, les Américains craignent alors des représailles, tout en reconnaissant une nouvelle fois leur rôle actif dans la procédure judiciaire : "Des attaques contre des cibles américaines sont possibles, étant donné que les États-Unis ont joué un rôle majeur dans les pressions exercées en faveur du procès d'Abdallah." "L’agent noir" Un mois après le verdict, la publication d’un livre-choc (coécrit avec le journaliste Laurent Gally) L’agent noir.

Une taupe dans l’affaire Abdallah (Robert Laffont, 1987), fait sensation.

Le premier avocat de Georges Ibrahim Abdallah, Jean-Paul Mazurier y révèle qu’il a joué un double jeu, en travaillant pour les services secrets français tout en défendant son client.

"Je reconnais aujourd’hui devant vous que j’ai les mains sales, que j’ai fait un sale boulot, mais il fallait le faire", lâche l’avocat espion sur le plateau de l’émission Apostrophes de Bernard Pivot, (voir extrait à 1'41) sur Antenne 2, le 6 mars 1987. Il raconte avoir pris contact avec un magistrat pour l’alerter sur des projets d’attentats organisés par les FARL, puis être devenu un informateur de la DST (lui pense alors dans un premier temps renseigner la DGSE).

"C’est bien nous qui le manipulions, nous confirme l’ancien responsable du renseignement intérieur Jean-François Clair.

Cela nous a beaucoup servi pour mieux connaitre l’organisation des FARL et aboutir à certaines interpellations à l’étranger.

C’est tellement rare d’avoir un avocat qui contacte un service de sécurité et qui travaille pour lui." Pour l’ancien président de la Ligue des droits de l’Homme, Patrick Baudouin, cette révélation aurait mérité une révision du procès Abdallah.

"Le droit au respect du procès équitable a été piétiné", s’insurge-t-il.

En 1987 cependant, "on ne pouvait pas faire appel d’un verdict aux assises, regrette l’actuel avocat d’Abdallah, Jean-Louis Chalanset.

Une demande de révision de l’arrêt de la cour d’assises aurait dû être tentée auprès de la Cour de cassation", ajoute-t-il.

Mais l’avocat d’Abdallah à l’époque, Jacques Vergès, ne l’a pas fait. Les confessions de l’avocat barbouze Radié du barreau de Paris par le Conseil de l’Ordre des avocats (qui l’a malgré tout relaxé du chef d’accusation de violation du secret professionnel), Jean-Paul Mazurier a finalement été interdit d’exercer sa profession pendant trois ans (sanction réduite par la Cour d’appel), avant de disparaître de l’espace public.

La cellule investigation de Radio France l’a retrouvé, quelque part en France.

Et il a accepté pour la première fois de revenir sur les coulisses de cette histoire.

"Je ne suis pas fier de ce que j’ai fait, mais j’aurais honte de ne pas l’avoir fait, nous dit-il.

Toutes les informations que je donnais étaient destinées à éviter des attentats, des prises d’otages ou des détournements d’avions." L'avocat espion Jean-Paul Mazurier sur le plateau de l'émission "Apostrophes" à Paris le 6 mars 1987, France.

(Raphael GAILLARDE/Gamma-Rapho via Getty Images) De son passage à l’émission d’Apostrophes de Bernard Pivot, celui qui se qualifie de "franc-tireur tourmenté" dit aujourd’hui : "Tout le monde m’a pris pour un fou.

Comment quelqu’un peut prendre le risque de révéler tout ça ? Dès le lendemain de l’émission, on était en train de rédiger ma nécrologie.

Mais je craignais plus une élimination de la DST que des représailles terroristes." S’il s’est dénoncé publiquement, c’est qu’il souhaitait se protéger, affirme-t-il, car son nom figurait dans une note de la DST transmise à des journalistes.

"Non seulement l’État m’a lâché, mais il m’a trahi, regrette l’ancien avocat.

Dans n’importe quel pays civilisé, lorsqu’un agent est grillé, on change son identité, on l’exfiltre et on assure sa survie.

J’ai écrit ce livre pour sauver ma peau." La suite de son parcours a été une succession de désillusions professionnelles : "Lorsque ma mère est morte en 2022, je n’avais pas le premier centime pour payer ses obsèques.

La seule chose dont j’ai bénéficié de l’État, c’est un chèque énergie.

Georges Ibrahim Abdallah a été condamné à la perpétuité.

Moi j’ai été condamné à une mort sociale.

Ma candidature pour être professeur dans un lycée professionnel a été rejetée.

Même chose dans le privé.

J’ai postulé pour travailler à l’Ofpra (Office français de protection des réfugiés et apatrides).

Ma candidature a été acceptée avec enthousiasme.

Puis la réponse est tombée : on ne peut pas vous prendre à cause de votre passé." En prison jusqu’à sa mort Avec le temps, Jean-Paul Mazurier, s’est forgé une conviction sur le cas Abdallah : "Nous nous sommes courbés devant les États-Unis qui se sont opposés à sa libération", regrette-t-il.

Selon des câbles diplomatiques révélés par Wikileaks, les États-Unis ont en effet tenté à plusieurs reprises de faire pression sur les autorités françaises pour qu’Abdallah reste en prison.

Dans un document daté du 27 avril 2007, soit juste avant la victoire de Nicolas Sarkozy à la présidentielle, l’ambassadeur américain Craig Roberts Stapleton se réjouit des garanties que lui donne le ministre français de la Justice, Pascal Clément, pour s’opposer à la libération d’Abdallah.

"L’ambassadeur Stapleton a reçu une lettre du directeur de cabinet du ministre français de la Justice l’informant que le procureur général [de Paris] avait donné l’instruction de s’opposer catégoriquement à la demande de libération conditionnelle d’Abdallah, peut-on lire.

L’ambassadeur a répondu en exprimant sa gratitude (…), le soutien du gouvernement français est vital pour notre affaire, notamment parce qu’il peut faire appel en cas de libération conditionnelle d’Abdallah." Interrogé sur la teneur de ce document, l’ancien directeur de cabinet du ministre de la Justice d’alors, Pascal Clément, Jean-Marie Beney, aujourd’hui Procureur général près la Cour d’appel de Montpellier, estime qu’"il s’agissait de répondre à une préoccupation exprimée par les Américains, pas de céder à leurs doléances.

On ne leur a pas donné de garantie, poursuit-il, on leur a dit ce qu’on allait faire.

Il n’y a eu aucune tentative d’ingérence ou de pression.

Avec ou sans message des Américains, la position du Ministère public aurait été la même." Le ministre français de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, avec le ministre de la Justice, Pascal Clément, à l'hôtel Matignon, le 22 décembre 2006 à Paris.

(MEHDI FEDOUACH / AFP) Quelques jours avant ces échanges dévoilés par Wikileaks, le 9 mars 2007, le département d’État américain avait pourtant publié la déclaration suivante : "Le gouvernement des États-Unis exprime sa ferme opposition quant à l’éventualité d’une mise en liberté conditionnelle de Georges Ibrahim Abdallah.

(…) L’absence de remords sincère de la part d’Abdallah nous laisse penser qu’il puisse vouloir se venger de la France et des États-Unis ou qu’il commette une nouvelle fois des actes terroristes en vue d’atteindre ses objectifs." Cette position n’a d’ailleurs jamais varié, y compris sous l’administration de Barack Obama (2009-2017), comme l’a constaté le journaliste Jean Lesieur : "Une source au département d’État américain m’a expliqué qu’Abdallah devait rester en prison jusqu’à sa mort, dit-il.

De Ronald Reagan jusqu’à Joe Biden, toutes les administrations se sont arrangées pour faire en sorte qu’Abdallah reste en prison." Quand Hillary Clinton écrit à Laurent Fabius Le 19 novembre 2003, un premier feu vert est cependant donné par la justice française à une libération d’Abdallah.

La juridiction régionale de la liberté conditionnelle de Pau accepte sa mise en liberté, mais le parquet fait appel à la demande du garde des Sceaux, Dominique Perben.

Et le 16 janvier 2004, la Cour d’appel de Paris casse la décision.

En janvier 2013, le tribunal d’application des peines de Paris accorde un nouveau feu vert à sa libération.

Cette décision est confirmée, cette fois-ci, par la Cour d’appel.

La famille d’Abdallah et ses proches s’apprêtent à l’accueillir au Liban.

"Nous sommes préoccupés par cette libération, déclare alors la porte-parole du département d’État américain, le 11 janvier 2013.

Nous estimons qu’il ne devrait pas être libéré, et nous poursuivons notre collaboration avec le gouvernement français dans ce sens." Le même jour, selon un document publié par Wikileaks la secrétaire d’État américaine, Hillary Clinton, envoie ce message au ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius : "Bien que le gouvernement français ne soit pas légalement autorisé à annuler la décision de la Cour d’appel, nous espérons que les autorités françaises pourront trouver une autre base pour contester la légalité de la décision", écrit-elle.

Pour qu’Abdallah soit formellement libéré, il faut en effet que le ministre de l’Intérieur prenne un arrêté d’expulsion.

Or cet arrêté ne sera jamais pris par le ministre en poste à l’époque, Manuel Valls, ni pas ses successeurs. Laurent Fabius et Hillary Clinton photographiés dans la foulée d'une réunion au Palais de l'Élysée à Paris, le 6 juillet 2012.

(BERTRAND GUAY / AFP) Contacté, Laurent Fabius dit "ne plus se souvenir" de ce message d’Hillary Clinton.

François Hollande, alors président de la République, explique que cette décision "a été prise sur des considérations purement intérieures, au regard de la lutte contre le terrorisme". "Nous avons évoqué ce dossier avec Laurent Fabius et le chef de l’État, se souvient pour sa part Manuel Valls, mais il n’y a pas eu de pression des Américains." L’ancien ministre de l’Intérieur puis Premier ministre reconnaît l’existence d’"une préoccupation transmise par les Américains", mais "qui n’a pas été décisive" assure-t-il, dans sa décision : "J’ai considéré qu’en raison des crimes qui étaient imputés à cet individu et à son passé, notre responsabilité était de faire en sorte qu’il reste en prison.

Il n’avait exprimé aucune repentance par rapport à ses actes, et restait un militant actif malgré les années de prison.

Par ailleurs, nous étions dans un contexte marqué par la menace terroriste, avec la guerre en Syrie." En 2015, l’ancien député UMP Alain Marsaud se souvient d’avoir interpellé Manuel Valls, alors Premier ministre, sur le sujet : "Je lui ai demandé les raisons pour lesquelles Georges Ibrahim Abdallah était toujours en détention.

Manuel Valls m’a laissé entendre qu’il y avait des pressions extérieures très fortes, mais sans préciser de qui.

Je pense que ça venait des Américains." Un épisode dont Manuel Valls dit ne plus se souvenir. D’étranges notes de la DST Un autre élément a sans doute joué dans le maintien en détention d’Abdallah.

Le 15 février 2012, Yves Bonnet, l’ancien directeur général de la DST, désormais favorable à la libération d’Abdallah, est entendu par le juge d’application des peines qui doit décider de son sort.

Le juge présente à l’ex-patron du renseignement intérieur un document de la DST.

"Cette note explique que Georges Ibrahim Abdallah s’est converti à l’islam, qu’il fait du prosélytisme islamique, et que par conséquent son maintien en détention s’explique, sinon se justifie, témoigne Yves Bonnet.

Cela m’a coupé tous mes effets.

J’étais douché." Cette note datée du 31 mai 2005, que nous avons pu consulter (lire le verbatim de la note), stipule effectivement : "L’intéressé tout au long de sa détention a maintenu et développé un réseau relationnel avec des détenus d’extrême-gauche (ex-Action Directe, Brigade Rouge), mais également avec des éléments radicaux maghrébins." La note a été rédigée par le sous-directeur de la lutte contre le terrorisme et du monde arabo-musulman à la DST, Patrick Calvar.

On peut encore y lire : "Converti à l’Islam, son discours mêle aujourd’hui anti-impérialisme, antisionisme, mais au nom de l’Islam et non plus au nom de la lutte contre les pays capitalistes oppresseurs.

Les groupes islamistes fondamentalistes demandent actuellement au Liban la libération de Georges [Ibrahim] Abdallah." Une note au contenu similaire, expliquant également qu’en cas de libération, Abdallah "sera probablement fêté comme un héros" au Liban (soulevant "de vives protestations" des États-Unis et d’Israël) sera rédigée par le directeur de la surveillance du territoire, Pierre de Bousquet de Florian, le 26 mars 2007 (lire le verbatim de la note). Drapeaux à l'effigie de Georges I.

Abdallah lors d'une manifestation pour sa libération devant la prison de Lannemezan où il est incarcéré, le 6 avril 2024.

(Antoine Berlioz / Hans Lucas via AFP) "Ces notes sont des mensonges éhontés", estime l’avocat d’Abdallah, Jean-Louis Chalanset.

"Il ne s’est jamais converti à l’Islam.

Abdallah est un marxiste complètement athée.

En détention, les islamistes n’ont d’ailleurs cessé de l’insulter en le traitant d’incroyant ! Pendant une dizaine d’années, la DST a menti pour tenter de discréditer sa lutte." La doyenne de son comité de soutien, Suzanne, qui rencontre Georges Ibrahim Abdallah en détention depuis 20 ans, assure : "Il n’a jamais été question qu’il se convertisse à l’Islam, et n’a aucun lien religieux avec qui que ce soit.

Ces mensonges datent de l’après 11 septembre 2001.

Les Américains assimilaient facilement les musulmans aux terroristes.

Il était indispensable de salir et d’accentuer la responsabilité de Georges [Ibrahim Abdallah]." L’ancien coordinateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme qui a rédigé la note de 2007, Pierre de Bousquet de Florian, ne fait aujourd’hui aucun commentaire, invoquant le secret de la défense nationale.

Une source proche du renseignement à l’époque conteste "avoir inventé" cette histoire de radicalisation islamiste d’Abdallah, tout en reconnaissant qu’"il fallait trouver une justification au fait qu’on donnait un avis défavorable à la libération d’Abdallah.

Il y avait une forte pression des États-Unis et d’Israël pour qu’il reste en prison." Une dixième demande de libération "Je ne comprends pas les raisons pour lesquelles Abdallah peut encore être détenu, s’étonne aujourd’hui Alain Marsaud.

Selon moi, il ne présente plus de danger pour l’ordre public français.

À son âge, s’il rentrait au Liban, il organiserait sans doute des manifestations avec ses frères, mais ça n’irait guère plus loin." "Pour moi c’est un problème de conscience", affirme de son côté l’ancien directeur général de la DST, Yves Bonnet, ex-député UDF qui a rallié le Rassemblement national (RN).

"Je n’exonère pas du tout Georges Ibrahim Abdallah des crimes auxquels il a participé, mais la durée de la détention ne correspond plus aujourd’hui à rien.

Ce n’est pas digne de la France." En juin 2023, l’avocat d’Abdallah a effectué une dixième demande de libération conditionnelle, sans réponse pour l’instant.

De manière inattendue, dans ses Mémoires (L’homme qui voulait être aimé, avec Vanessa Schneider, Grasset, 2021), le propre avocat des États-Unis Georges Kiejman (mort en mai 2023, à 90 ans), estimait que "Georges Ibrahim Abdallah pourrait être libéré.

J’ai une forme de respect pour lui que je n’avais pas à l’époque", écrit-il. Pour en savoir plus : Dans les oubliettes de la République, une BD-enquête de Pierre Carles et Malo Kerfriden (Delcourt, 2024) Alerter la cellule investigation de Radio France : Pour transmettre une information à la cellule investigation de Radio France de manière anonyme et sécurisée, vous pouvez cliquer sur alerter.radiofrance.fr

Les articles les plus lus

Autres actus Général